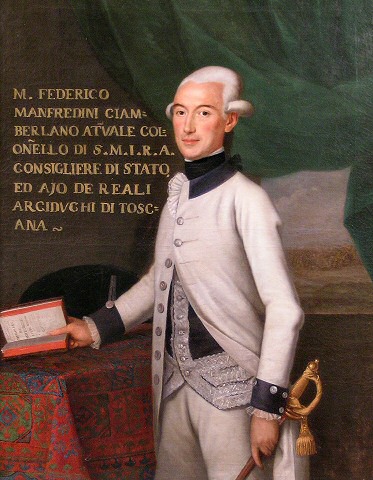

Segnalo una preziosa pubblicazione curata da Silvia Marchiori dal titolo " Aprirono i loro scrigni " in cui sono raccolte le schede delle opere della raccolta artistica del Seminario patriarcale di Venezia, annesso alla basilica Santa Maria della Salute. Particolare evidenza viene data alle acquisizioni della Collezione Manfredini, oggi raccolte nella Pinacoteca Manfrediniana. Nel testo, reperibile anche presso il museo della basilica, notizie sulla vita e le opere del marchese F. Manfredini.

mercoledì 17 marzo 2010

Testo su pinacoteca manfrediniana. Venezia.

alle

mercoledì, marzo 17, 2010

Pubblicato da

giacomo giantin

![]()

giovedì 12 novembre 2009

Lo zio Giacomo è deceduto

Domenica 1 novembre Giacomo Giantin ha improvvisamente lasciato la vita terrena: lo stesso giorno in cui mio figlio, che porta il suo stesso nome, è diventato maggiorenne. Qui sotto l'orazione civile in mortem, a memoria di quanti lo hanno conosciuto, amato, stimato. " Lo zio Giacomo ha intrapreso il suo ultimo eterno viaggio. Va a raggiungere i nostri cari che lo hanno preceduto. Se n’è andato come è vissuto, con la discrezione e la riservatezza che ne hanno contraddistinto la lunga ed intensa esistenza mortale. - Come stai zio ? – gli chiedevamo spesso noi nipoti quando lo vedevamo camminare incerto ma infaticabile nel grande cortile di casa, intento ad annaffiare i vasi di fiori o a zappare le piante del giardino che amava tanto o cibare e a curare pollastri e conigli. – Mai sta cussì ben ! - rispondeva, anche se così non era, preoccupato di essere di peso a qualcuno o per qualcosa . Si può dire uomo a 360 gradi, tanti erano gli interessi e le cose di cui si è occupato nel corso della sua vita. Uomo schivo ma tenace . 84 anni vissuti intensamente a curare soprattutto gli interessi dell’azienda di famiglia, intento alla cura materiale e spirituale dei suoi vecchi ( il padre e gli zii paterni), radici invecchiate e poi rinsecchite e morte serenamente grazie soprattutto a lui. Voglio ricordarlo prima di tutto così lo zio, a simbolo di un modo di vivere la vita come forse non si usa più : passione, abnegazione, comprensione dei bisogni e sentimenti altrui, fino a soffrire profondamente quando, come purtroppo succede per diverse vicende in tante famiglie, si spezzano o si perdono affetti e legami fino all’altro ieri indissolubili. Lo zio Giacomino, anzi Giacomo o “ Iacomin” come tutti lo chiamavano, è stato un vero signore di un tempo che forse non tornerà più: nobile di cuore, il dottore di tanti in paese, poeta, scrittore, cicerone per chiese musei e palazzi, ma anche giardiniere, coltivatore diretto.. insomma un nobiluomo come pochi ormai. Laico, ma profondamente credente, liberale nelle idee e nell’orientamento politico, aveva per tutti coloro che lo frequentavano affabilità d’animo, sapienti consigli e grande umanità. Di lui resta traccia, per quanto si è prodigato in consigli ed aiuti, anche nelle opere dei nostri scrittori locali. Grazie allo studio individuale, sostenuto senza bisogno di soloni o grandi esperti, grazie alle letture ed alla passione per la storia, l’arte, la musica, il teatro e le arti figurative era in grado di sostenere conversazioni ed appassionate discussioni con chiunque su ogni argomento. Capacità che egli ha riversato anche nel curare l’ educazione e la nostra crescita: godeva dei successi scolastici di nipoti e pronipoti, abbiamo avuto un prof. in casa che ci ha aiutato ad amare lo studio, la letteratura, ( sul comodino all’ospedale spiccava un testo di G. D’Annunzio, scrittore da lui tra i più amati),ad amare le scienze, la lettura e le cose belle. Io stesso da lui ho ereditato amore e passione per la cultura, per il mio lavoro, per la politica, quella vera. Caro zio, hai condiviso con noi i momenti delle nostre unioni matrimoniali, il battesimo dei nostri figli, le nostre gioie, successi ed insuccessi. Ci hai dato, da saggio com’eri, indicazioni utili per esprimere i nostri valori e realizzare noi stessi. Eri conosciuto e stimato in paese, ma anche in Riviera del Brenta , fino a Venezia; ti sei sempre dimostrato personaggio schivo, riservato, ma eclettico. Eri innamorato di Venezia e delle vicende legate alla storia della Serenissima, che frequentavi settimanalmente quando la salute ed il peso degli anni ti permettevano di arrivarci per la stagione teatrale del Goldoni e quella musicale della Fenice, ad incontrare la sorella e gli amici. Avrai ancora qualche cruccio, caro zio, dall’aldilà: non ha ancora visto le stampe quel tuo libro sul marchese Manfredini alla redazione del quale hai lavorato per anni, e l’oratorio di famiglia cui tenevi tanto, non è ancora restaurato. Faremo di tutto, zio, perché siano realizzati questi tuoi sogni . Riposa e porta con te il profumo dei fiori e delle piante del tuo giardino, zio, il silenzio dei mattini e delle serate vissute nelle stanze della grande casa che lasci quaggiù. Eravate tre: tu, mio padre Italo, mia madre Fiorenza; ora in quella grande casa i nostri/ miei vecchi sono rimasti in due e mamma, che ti ha amato come un fratello, so che continuerà all’ora di pranzo e di cena, alla finestra, a chiamarti in cortile: “ Iacomiiin, xè pronto ! “ e tu risponderai presentandoti sempre più tardi, intento a curare la casa, i mobili, i quadri, il giardino, il pollaio, i tuoi libri ed il patrimonio artistico di cui hai riempito nei decenni casa ed il patrimonio spirituale la cui mancanza, oggi ci rende tutti più poveri. Ti accompagni la preghiera di Don Massimo, cui hai voluto particolarmente bene, quella di Don Michele Don Florindo e Don Gimo che ti hanno stimato dal primo momento in cui ti hanno conosciuto e quella di tutti noi, parenti ed amici. Ti accompagnino infine,alcuni versi di una delle tante poesie che ci hai lasciato: Amo il sole, il silenzio, ampi spazi, amo gli amici, pochi, schietti stare assieme il canto d’esser vivi. La notte pure, or coi lumi a rischio, amo la vita, alti e bassi suoi non per barattar cattiva sorte, ma nuovo uscirne. Amo gli anni crescere l’infinito del porto franco, amo il creato, il bene, e tutto ciò che esiste. Ciao zio, si fa sera, ritirati nella tua cameretta, tra le tue carte e.. resta ancora tra noi. Passerò più tardi per vedere se hai bisogno di una mano in giardino o al computer; so già che faticherò a farmi dire di sì. – Va casa che i te speta, saro mì dapartuto – mi dirai per l’ennesima volta. Ciao zio. Ciao Giacomo. Ciao Iacomin! buon viaggio.. " Flavio Giantin. Nipote

alle

giovedì, novembre 12, 2009

Pubblicato da

giacomo giantin

![]()

domenica 29 marzo 2009

Poesie di sempre

Dalla raccolta: Gheriglio di parole.

EUROPA. 1992

E’ il mito di un rapimento,

la sento nelle vene

non a fine di giustizia

complice di Nuova Europa

insieme ritrovata unita

La bandiera a più stelle

corolla in vetta ad ogni torre,

l’azzurro lo stende il vento

non per dominio imporre

ma libertà ad ogni uomo.

Manco viottolo il cammino

lungo di buon mattino prendo,

bruciata ora l’erba affiora

la guazza carezza il piede

sereno di faccia il fato.

In questa terra spunta il sole

dove affonda la mia radice,

l’esserci ampi orizzonti

fremito di sentir l’unione

pari ad ogni mio simile,

e no un’Europa grigia.

NONNO LUIGI (sior Gigio Paron) 1983

La seggiola impagliata di mio nonno

non ha braccioli di riposo,se non ora

passato di mano a madre terra in seno;

tra gli spigoli sventati d’ogni giorno

era il patriarca della famiglia unita.

Gli devo il bel tempo nostro, l’accordo

sulle orme al suo cammino antico,

un coro, le scelte ali del mattino.

Più franchi noi ci proviamo adesso

qui ancorati tener vivo il ricordo,

e libero par sicuro avanti il passo.

AMO. 2006.

Amo il sole,

il silenzio, ampi spazi,

amo gli amici, pochi,

schietti stare insieme

il canto d’esser vivi.

Amo gli anni crescere

l’infinito del porto franco,

amo il creato, il bene,

e tutto ciò che esiste.

La notte pure

or coi lumi a rischio,

amo la vita,

alti e bassi suoi

non per barattar

cattiva sorte

ma nuovo uscirne.

ALI DEL MONDO. 2005

La libertà è un dono

la Pace una conquista

Patria una bandiera,

l’Europa unione

la vita un diritto,

“Religio” una scelta

rispetto reciproco,

globalizzazione dovere.

la legge una norma,

tutte a bene della terra

comune la speranza

sciogliendo i nodi,

il mondo è di ognuno

di volontà comune,

universale lo spirito

in quota con le ali ai piedi.

IL ROSPO. 2006

Il rospo stenta il salto in alto

notturno sotto pietra viscido assalto,

smotta l’artiglio, gli nasconde

il labbro che la bocca bava,

adotta il sito da prendere alloggio

cra-cra a sua difesa lo gonfia. ,

ibrido ove il cane allena l,unghia

e scavando abbaia. Alletta, fluida

la vita agreste, il cambio di storiche

stagioni nel solco di mille cavalli

scalpitanti ruote, cabina tersa

insonorizzata, aria pura non buca

il cosmo odor di fulmine ozona.

L’ora del desinare insieme,

non vuoto accordo semplici parole

a pruriti ingombri, palla lignea

il colpo sui birilli, di testa

un dritto fa ingoiare il rospo.

IL MALE IN CASA. 2002

A letto vedo il cielo

finestra sul tetto:

tavolozze d’acquerello

bello o broncio il tempo,

fischiare il vento

o pioggia terso il vetro,

TV del mio piccolo mondo

in cornice a foglia d’oro

buon risveglio abbonda,

o di nembi oggi l’urto.

Con altri occhi il resto

in mano alle illusioni

coriandoli soffiati,

schiuma nel pantano

fior di petali scrolli.

O di noce il paragone

bucato l’osso maturare,

scompiglio nel gheriglio

libertà non plus passato

il testimone.

GUERRA. 2001

C’è sempre a danno un conflitto in piedi

scoppio oppure l’eco, al peggio silenzio,

oggidì ogni pace prepara tre guerre:

o dal crematoio fumo bianco in quota.

Guerra, lagrime a fiume in piena

ignora gli argini, non reggono i deboli

scompigli, inondazioni e stragi rifugio il vicolo privato,

l’umano al sole rifiuta le ombre,

dedalo non arrivando a terra l’inganno;

le guerre sante le diserta Iddio.

L’altra faccia rimembra medaglie

al petto, soffio sulla ferita aperta,

palpito sul nascere spezzato: Pace!..,

canti di guerra castello di memoria.

Nello scontro sono sceso a Efeso,

capire il mondo spolverate le rovine

il ciottolo raccolto risveglio di pietra:

Pace il volto sudato della Storia,

sull’onda chimera di mare in tempesta..

IL CUORE. 1998

Radice d’ogni palpito,

luce oppur di sasso

il cuore umano.

Solo Dio ne conosce i palpiti,

no di suo lo strappo

anzi gli estremi unisce.

Sussurro nelle vene graffio

ad ogni spigolo di muro,

prende e lascia ciò che duole

volontà rammenda cede

a pensieri ronzii nell’alveare.

C’è tempesta, squarcio il tuono,

di tanto la pioggia che rassoda,

più male della spada

ogni ferita infetta, dov’io non metto dito

se non prima una carezza.

In me tutto ciò porta scompiglio

e mai discolpa assolta.

Spesso ragion di tanto è croce

solo Lui per noi si sobbarca

con volontà d’ammenda

in quella sua parte che più

ci assomiglia

VERA DA POZZO. 2008

Perché uccidere i genitori?

Non hanno mancato alla vita

per la tua, anzi stimata in te.

Il sasso in petto una bomba

ritmo i loro no tua scorta

tutto e subito super pagato poi.

O di gruppo scelta alla noia.

lo sballo carica a notte fonda

di strada figli da niente.

Uno bastonava il padre, un dì

lo trascinò per l’aia al pozzo,

alla vera aggrappato il padre

in ginocchio gridò al figlio:

no, qui mi fermò il genitore mio,

ed abbracciati i due vera di fede.

La famiglia lamina di luce

a porta socchiusa, a rischio

vaste le zone d’ombra.

L’ AIA. 2007

D’estate le serate sull’aia

in campagna, famiglia e vicinato,

aroma di lumi, ombre ubriache

sballo di luna piena.

I fatti sono quelli di oggi

le parole schiette di ieri

gesticolando raccontarsi.

La brezza apertura al privato,

l’apparir frizione dell’astratto

roba di città al futuro, la cronaca

taccone rammendo sugli stracci.

Qui ci si vuol bene! La pianta

della vita linfa dalla radice,

il paese scivola nelle chiacchiere

arbitro in petto un pettegolezzo,

la conta delle stelle gioco da bambini

fino a cader dal sonno. Buona notte!

Il cerchio lento si scioglie,

di nuovo: a domani.

Della vita linfa dalla radice,

il paese scivola nella chiacchiera

arbitro in petto un pettegolezzo,

schiamazzo di stelle gioco dei bambini

fino a cader dal sonno.

Buona notte! Il cerchio lento si scioglie.

A domani. Il domani un’altra storia.

alle

domenica, marzo 29, 2009

Pubblicato da

giacomo giantin

![]()

venerdì 12 dicembre 2008

Raccolta di dieci poesie del secolo scorso.

Pubblicazione: dicembre 2008.

VILLE VENETE . 1960

E’ nostro il bagaglio gonfio di storia

alle spalle gran falò d’illusioni,

gioielli alla luce il parco a navate

pace un viaggio viverle assieme.

Che botto tremila in odore di fasto

pennellate nostrane in acque barbaglio,

se manco pietra virtuali alla mente

polso di stampe alle pareti del tempo.

Sedotte all’arco delle Dolomiti

coro degli Dei l’eco dalle cime,

guerra il gene prurito di Caino

spina profonda umana soltanto.

La vela affanna doglie sull’onda

in grembo la sua buona stella,

Villa Veneta nei quattro continenti

sarà verde il pianeta della vita.

LA BRENTA E DINTORNI. 1960

Un dì lungo la Brenta

che forte!

Scende il Burchiello

l’acquerello Riviera Fiorita,

a sera agresti le stelle.

Icona il camino sui tetti

al vezzo di vento, bianco

si sgranchia.

Gli dei fanno grazie

di forze al ventaglio

umane,

agio dai nostri palchi

incappano sulle sculte

pietre.

Le rive del naviglio cantano

non imbranate dal cemento,

alle bocche un miraggio:

Venezia:

avesse la Brenta frenato

l’impeto di rabbia alle piene,

il Canal Grande sarebbe un rio.

RIVA VERDE DEL CANAL GRANDE. 1962

Brenta nota d’acque vessate

verso il mar iride a spocchie cime,

mormorio fra canne di afe estive

specchi d’immensità approdano a ville.

Fiaccole d’Imeneo di storiche stagioni

ritrovi il tempo degli ozi antichi,

pinti verso foce da leggende auree

angoli e spazi con le piene in fronte.

Di primo guado la Brenta amica

risveglia il sogno là dove lasciato,

alle bellissime da mozza fiato

imbrunali di platano canti d’esperando.

CASELLO NOVE. 1978

Non rimane che un rosso casolare

a fasce slavato, occhi orbati,

più rottura che casa al punto

di crollare sui ricordi andati,

in croce tra due grandi strade

gimcana aliena lungo le ville.

La Pina del Casello attenta,

caduto l’eco fischio del trenino,

toglieva la banderuola rossa

segno di fermata, o non metteva;

bucava la nebbia il suo ritardo.

Colmava il filo dai pali di tenuta

specie tra traliccio a scatto,

qualcosa che scuoteva dentro

il moto di nuova spinta.

Addio! Ciao bella età,

squarcio al mio passato

vago come l’ora di partenza,

di stanchezza oggi arriva

per vie randagie il tempo,

cercando l’equilibrio che non trova.

LA RIVIERA DEL BRENTA. 1981

Ville in età di muffa

Ecate impari il tiro aggiusta,

vetuste ombre diatriba

di mura l’inciampo staglia

Cotto di brecce fosfatiche

fiato d’Olimpo a viscere stanco,

schianto di statue, scherma di pioppi,

avvoltoi d’asfalto alla propria carne.

Vellicando dovizie per grate di Vesta….

ciò che fu più man di calce rena,

appiedate le chiuse a colpi del mondo

ove la storia raccoglie i suoi cocci.

Torbidi mulinelli corsia d’acqua

specchi sfocati ruota d’avoli,

le barene dell’uomo fra drudi silenti

perdono ossigeno sfiatata la laguna.

IL BURCHIELLO. 1970

Verdi rive a giugno seni d’alpacca

vacillano lumi, ossame d’antiche ville

in vestale silenzio, un mondo d’incanto

svegliato a morsi. Ieri la via del fiume

saliva efesia, all’insegna il cuore arena

stuzzicar la spinetta, il salotto muove.

Duole oggi soffocarla, spuma la scia,

di botto lo sguardo morde la fiocina.

Secoli giovani sull’onda in brigata

calano tortuosi e lenti, il bello e brutto

del presente quest’aria pregna,

scia del pettine franante il ciglio.

Mai più torneranno:né parola né anima;

cadute glorie bianco cabrar di voli

lari sui greti movenze di cannule.

Femmina l’acqua indugia sotto i ponti

la memoria corta del tempo, agli dei

di latta buco il cielo ha toccato il fondo,

occhi a statue incavo febbre dalla madre

lunga vista ha nervi di cedere.

Quadri del Brenta a balzi di sole,

scortate fughe di pioppi, ombre allodiali,

ogni parco corale al petto stringe

uggia di terre fossili mutar scoperte.

Adorne mura familiari di sventate pianure

rimembrano: vestono balivi orinni e figure;

avide mi tolgono terribili il sonno

in Riviera violento preme il domani.

E’ già oggi ragion di essere

mancare a notte fonda la Storia,

la mente arena rompere gli ormeggi

impossibile il passato in piedi i suoi incubi.

CAMINI DELLA RIVIERA. 1980

Il vento è cambiato; filo di fumo

a capriole sull’aia, gottosi allo sfratto

i camini all’antica non sbruffano più.

Ceduo il sole era foco l’inverno

distese foschie favole ite, porto

dell’angelo, quercia il patriarca, sera

dei morti, civette, il cuore in mano

vegliava su panche volute sciogliendo.

Nacque la vecchia, il rastrello

senza sangue, streghe e scopazzi per aria,

sgusciata la luna tremanti le ombre.

Camini dei nonni a stile o dimessi

con barba ancor nera, incolta

edace la fiamma e pur avamposto,

ai vostri piedi misfatto, schermaglie

d’amanti, di chi ha tramato, amori

puliti indugiando coperta la brace.

Alteri per strada vi tengo sott’occhio

antenne spente di cieli, testimoni

di pietra scottati, il blasone nel marmo,

ai “casoni” eremi di memorie ruspanti.

Ognuno crepita la sua storia alla briglia

o fascine in faville di rurali barchesse;

quel calore da noi in colpa riflusso

or divampa cresta di ciminiere.

Non uno ha parlato: lungo il cammino

sicuro approdo se tepor di camino.

CHIESETTA DI VILLE VENETE. 1983

Cantate chiesette cuore di villa

a rischio un coro candeggio di tunica,

allo scoperto l’anima dei padri

anno zero in erba il destino,

riflusso falla su vecchia orma.

In curva del fiume o nascoste a frangetta

di fronde manca a crescita l’uomo,

sulla propria pelle una frana

palle di vento ad ogni impulso

voce del fato a rotoli l’eco.

Chiesetta privata di caste in disuso

gli ex voto di pregio tacciono i muri

miracoli veri quasi mai anche oggi,

fede da matti da sola non basta

spesso l’uscita dal tunnel in bianco.

La campanella ingabbiati i suoi tocchi

frusta nell’intimo altari barocchi,

dove qui tarda la gloria

ossa consunte dal fasto

son più sole a loro insonnia.

DELLA FOSCARI

Detta LA MALCONTENTA. 1982

Ecco il tempo d’abitare fuori mano

intimo colloquio tuffo di sereno;

parve luogo di meno a dama

la sua rottura fatta femmina

gabbia d’oro di pena oscura.

Favola filtrata dalle chiuse, disco

opale adesca soffiato nodi di piombo;

oppur contesa volgo mai accontenta

o per savi di Geo divenne prova

A se bastava in tutto. Or in seno

orizzonti di caldura trama la vecchia,

il suo tempo sudato dondola disumano

sulle spalle curvo negli intenti,

gente di tal calibro fortuna mena.

e s’accompagna la chitarra in fiato;

l’affresco la verità ha di poi tacere.

E’ l’Olimpo del colore. Passarono magni

i secoli di qua, il pronao li spopola

trebbi passi più deboli del suo cuore.

La lesena punto vita al Palladio

sull’arco d’acqua linea d’infinito;

di gas lo stormo mai sazio cala

oggi ai pioppi mozzato il fiato,

tossica l’estate ancor vergine anemica.

VILLA PISANI. 1979

perla

in una collana d’acqua

sul petto verace d’Europa.

E’ cà di Doge

fluida nel palladiano amplesso,

piuma in volo il piacere all’apice

qui villeggiavano teste coronate.

Virtuale al Costa,

girone di fata morgana

comune nemesi non mollava la piena,

di settembre cosmica alle prime nebbie.

Distratte le ore al clono di Capi

scandite premono mura sfiatate,

radice del nulla balzo le chiuse

a sponda equestre echi franati.

Un sacco di giri siepi di bosso

mettono a grida l’inno dl Fuoco

ove a pezzi amor non verdeggia,

l’esedra quadrivio a navate di platano

fasto ai Belvedere ciacolar di maschere.

Il colonnato inventa una fuga

l’androne apre il passo di paggi,

vaghe notti stellate pernotta

il raggio di luna sdoppiata sull’onda.

Carrozze il coro accennano, dalle scuderie

qual’inno le muove spazi alla pace

alle arti, le scienze, gaudio agli dei

in gloria i Pisani dal poeta del colore;

ed oltre, bocci accesi pallor di bautte.

Ritorno nel gorgo,

barbuglia di tal posteri nuova voce:

non affondar a tremori di piombo l’immagine

mai più schianti braccia al cielo gli alberi.

Nuovo millennio lume ai Pisani;

non prema domani mancato risveglio

o in gamba la Storia danzò l’ultimo velo.

Ecc….ecc…..ecc…..(tutte le ville della Riviera)

alle

venerdì, dicembre 12, 2008

Pubblicato da

giacomo giantin

![]()

sabato 17 maggio 2008

CAMPUS VIRIDIS

10 MARZO 2008.

CAMPOVERARDO.

Una frazione, quattro strade un crocevia, la chiesa più cappella che parrocchiale, molto bella e per le tre pale d’altare una piccola cattedrale, come tutti i paesi della zona cresciuti in fretta periferia di città, da ultimo una piazza che non è il centro: questo oggi è Campoverardo. All’incirca sono 1100 gli abitanti, molti i volti nuovi venuti da fuori, per lo più ben integrati nell’arco di breve tempo.

Nel tracciare questa piccola storia del paese, neppure segnato sulle carte turistiche, vedremo come alle nostre spalle, al di là di quanto rimasto che non è poco, c’è invece una grande storia! Conosciamola insieme (personaggi, arte e cultura), abbiamo un posto privilegiato nel suo angolo migliore.

LE ORIGINI --- Le radici di Campoverardo vanno profonde nei secoli. Alla caduta dell’Impero romano nel 330 d.C. seguirono i secoli bui. Calarono i barbari scesi dal nord, senza leggi come belve scatenate seminarono distruzione e morte ovunque passassero, nella nostra terra aizzati da Berardo il loro capo. I veneti a tanta rovina trovarono rifugio nelle isole della laguna e là possibilità di vita vivendo di caccia e di pesca. Questi i primi palpiti di Venezia, città d’acqua, e nell’intero città museale.

Intorno al mille d.C. arrivarono da queste parti i frati di S. Ilario per ordine e a spese della Repubblica Veneta, allo scopo di salvaguardia delle acque e del territorio lambito dalla laguna su questa sponda con bonifica del terreno. Era alle Gambarare il più vicino insediamento, stesso ordine di frati, medesimo trattamento, non diverso il fine. Questo ordine di religiosi da secoli non esiste più, la loro Casa Madre a Venezia era situata dove oggi si trova la chiesa della Madonna della Salute, e del grande convento di S. Ilario è rimasto il chiostro gotico, superlativo davvero fra il Canal Grande e il ponte che porta alla stessa chiesa, con vista in tutto il bacino di S. Marco.

La Repubblica era severissima in fatto di acque, per chi le manometteva o le inquinava c’era la pena di morte per impiccagione nella piazzetta a San Marco. Il palco veniva eretto fra le due colonne, quella di san Teodoro protettore di Venezia prima di san Marco, l’altra con il leone di san Marco sulla cima, più mostro che leone, in agguato con lo sguardo severo e minaccioso verso il mare. Spettava al doge dalla loggia di palazzo Ducale dare il via per l’esecuzione alzando la mano destra, mentre la più piccola delle cinque campane del campanile, la renghiera o malefica, accompagnava il rito con il suo lamento. Per questo un veneziano “doc” non passa mai o meglio non passava mai a piedi fra le due colonne.

Sulla terra qui rassodata e resa fertile, a mano a mano i frati costruirono una chiesa, il piccolo convento, un cimitero, proprio dove via santo Quirico finisce in aperta campagna. E fino agli anni sessanta del secolo scorso inglobata nell’ultima vecchia casa poi demolita (da Broin), esisteva ancora la cella mortuaria dei frati, ad uso secchiaio ricordo, con la grande pietra di marmo nel fondo, e la piccola finestra rotonda più sopra, a contorno in cotto, rischiarava la tenebra.

Nel contempo quei frati in loco, non dovevano essere pochi dalle dimensioni del cimitero oltre mezzo campo, chiamarono un gruppo di pastori vicentini. Dai monti Berici svernavano qui da settembre a marzo coi loro greggi, di nome facevano Compagno, e stabili ebbero la terra, una quarantina di persone il primo nucleo.

Già la Repubblica era grande e potente davvero, contava ormai più di sei secoli di Storia, datava la sua nascita nel 430 d.C. secondo il più antico e primo documento conservato nell’Archivio di Stato di Venezia. Non è scritto oggi è nata Venezia, ma è un contratto di compravendita di biade tra privati. Tale archivio, il più grande del mondo, con sede nell’ex convento della chiesa dei Frari, conserva i documenti della Storia della Repubblica (leggi, fatti e misfatti, guerre, i turchi i più acerrimi nemici, vittorie, e anche storielle allegre di vicende vissute) raccolti in cartelle per ottantasette chilometri fino a tutto l’ottocento. L’archivio del Vaticano, il secondo nel mondo, non arriva ai cinquanta chilometri. (Non è uno sgorbio dialettale la parola Frari, ma la prima e l’ultima sillaba di FRAti minoRI, quelli di sant’Antonio.)

Crebbe con gli anni il villaggio, i Compagno si divisero in due rami, l’uno i Pastore e l’altro i Pastoreti, i loro sopranomi, ma sarei cauto nell’affermare come discendenti gli attuali Compagno. In fondo quelli erano gente povera, analfabeti, civilmente zero, braccia da lavoro o soldati per le guerre, e con altri nuovi arrivati dividevano miseria e gli stessi sopranomi. La storia scritta dall’antichità annovera invece nobili e grandi famiglie, grossi personaggi, condottieri, ricchezze e civiltà, arte ed alta cultura, tutto il Bello di cui oggi noi godiamo.

Campus Viridis, Campo Verardo, cioè campo verde, nucleo abitativo, il posto dove vivere insieme al sicuro dai briganti, il paese nucleo delle prime comunità; Premaore, prato maggiore, il luogo dove portare gli armenti al pascolo; brogilus Prozolo, il campo lavorativo recinto da confini fisici, donde il “brolo” nel nostro dialetto.

Campoverardo: secondo altri studiosi il nome deriverebbe da Berardo, il condottiero, e cioè il “campo di Berardo” che qui seminò strage. Secondo me, logicamente, vale invece la prima definizione, non quella di ricordare un barbaro. “Campus” d’incontro e vita, alla maniera dei “Campi” le piazze di Venezia.

1405. Venezia dà una lezione al ducato dei Carraresi e la pagano salata i padroni di Padova. I Carraresi infatti nei periodi di grandi piogge convogliavano, senza freno, le acque dai Colli Euganei e della città, attraverso il canale Piovego, a Stra nella Brenta. Il grande fiume allora e come tutt’ora era senza argini nel tratto della nostra Riviera, con allagamenti distesi e gravi seminando distruzione e morte lungo il suo percorso, e inondazione con acqua alta a Venezia, a volte pericolosa legata alle fasi lunari. Era un modo da parte dei Carraresi per mettere seriamente in crisi la Città di Venezia.

D'altronde la Repubblica prese le sue contromisure costruendo un terrapieno fronte laguna, lungo all’incirca un chilometro oggi isola del gas, dirimpetto alle carceri di Santa Maria Maggiore. In questo modo divisa in varie falde s’impediva l’urto all’onda di piena di entrare in Canal Grande da un solo lato, l’antica e naturale foce della Brenta: il lato negativo del fiume. Senza La Brenta, lato positivo, oggi il Canal Grande sarebbe un rio.

Il Consiglio dei Dieci con il Doge chiamò in quell’anno Paolo Savelli, barone romano, per condurre le truppe terrestri veneziane alla conquista di Padova e fu la guerra. I grandi capitani e condottieri veneziani erano “omo de mar”, comandante di Galee.

Si è combattuto molto ad Oriago Termine, il confine tra la Repubblica ed il Ducato, dove sulla statale della Riviera al semaforo di via Sabbioni esiste ancora all’angolo l’antico pilastro di confine, unico segno rimasto. Molti furono i morti da ambo le parti, la disfatta toccò all’esercito dei Carraresi, dopo di che per il Savelli fu una passeggiata fino alle porte di Padova. Arrivatovi circondò la città, l’assediò, mancanza di viveri e denutrizione scoppiò la peste.

Fu così la fine del Ducato dei Carraresi, come pure per il Savelli morto di peste alle porte di Padova. A Venezia nella chiesa dei Frari il barone Savelli ce lo ricorda il primo dei monumenti equestri, innalzati dalla Serenissima ai suoi condottieri nelle varie chiese della città.

Il territorio del Basso Padovano divenne alla fine territorio della Repubblica, il controllo delle acque passò a Venezia, al Magistrato delle acque, per cui non era più necessaria la presenza dei frati di Sant’Ilario nel nostro territorio. Ben presto, non più sovvenzionati, circa quattrocento anni dopo il loro arrivo, si ritirarono a Venezia nella casa madre alla Salute, e per ultimo i pochi rimasti furono annessi ai Benedettini.

Facciamo un passo indietro di secoli, Roma all’inizio dell’impero (30 a.C.) con Ottaviano il primo imperatore. Dopo lunghissime e pericolose guerre, per farla breve, egli giunse alla signoria di tutta quanta la penisola Veneto compreso: l’italica potenza, e romana l’amministrazione.

Una volta sciolto l’esercito Ottaviano distribuì le terre del nord ai suoi soldati, ai veterani la pianura padana, e diede per centurie anche l’agro patavino di cui la nostra terra aveva propaggini (canali che s’intrecciavano ad angolo retto) verso il mare. Il centurione qui di nome faceva Stampa, nome riportato quasi illeggibile in una pietra d’epoca, ritrovata in loco negli anni sessanta dopo la seconda guerra mondiale, quando le arature con grossi trattori divennero profonde

Nel periodo dell’Impero i Romani costruirono sulla gronda lagunare, a meno di mezzo chilometro in linea d’aria dall’insediamento dei frati di sant’Ilario, verso sud e molti secoli prima, quello che comunemente la gente chiamava Castello, donde il nome di “via Castellano” la strada che univa e unisce tutt’ora Camponogara con Fossò. Forse se ne è persa la memoria, ma la Carta Idrografica e Topografica del Bassso Agro Patavino, risalente al X° secolo, ce la rinfresca: Castellum, in genere come nelle mappe antiche.

D’altra parte, nelle mie ricerche, non ho trovato nessun altro documento che lo confermi. Ora sono due le ipotesi. Fosse stato davvero un Castello privato di nobile famiglia, non sarebbe andato perduto, o almeno qualche altro scritto confermerebbe la sua presenza. Invece no, al posto suo oggi esiste una spianata di campo agricolo.

Non è da escludere piuttosto che fosse una di quelle fortezze: castrum, più a vox populi che in chiara mappa arrivato fino a noi, ma la “Lapis vicarius” firmata nel nostro caso “Stampa” lo confermerebbe. Tali fortezze prevenivano le invasioni dei barbari, crebbero da noi a difesa dei confini dell’Impero Romano verso il mare, accadde nel deserto anche per i paesi del nord d’Africa, affacciati sul Mediterraneo.

Così Roma potenza italica si trasformò in potenza mediterranea, e signora di quel mare lo chiamò “Mare Nostrum”, dopo le tre guerre puniche durate più di cent’anni e finite con “Cartago delenda est”, Cartagine è distrutta.

In caso di minaccia ed invasioni su quelle torri si accendevano dei grandi fuochi, visibili anche alla distanza di cinquanta chilometri, più o meno lontane una dall’altra ma sempre a vista d’occhio. Con

la fine dell’Impero poi l’abbandono, il degrado, la rovina portata per secoli da parte degli abitanti per costruire le loro povere case. Pare che anche il primo nucleo della nostra chiesa (1180) sia stato fatto con tale materiale (pietre erratiche), come è stato rilevato con il restauro degli anni ottanta del secolo appena trascorso. E i frati i sant’Ilario per il loro convento non furono da meno.

Fine della parte antica.

La parte moderna inizia con la nomina del primo parroco di Campoverardo, con bolla della Diocesi di Aquileia del XXVI Nov/is 1667, e si conclude con il volume “Il marchese Manfredini si racconta.” Pronto per essere stampato dorme da due anni il libro, e nell’attesa d’esser pubblicato cerca degli sponsor. Giacomo Giantin

.

alle

sabato, maggio 17, 2008

Pubblicato da

giacomo giantin

![]()

lunedì 7 gennaio 2008

SCRITTI e RACCONTI DIALETTALI di G. Giantin

Dai racconti:

Anca e anare voea

(anche le anitre volano ).

LUSSIETA

(dialetto della Riviera del Brenta; Lucia, Lùssia,)

I.

Na tosa questa dea fameja dei Scroco. Sto nome xe tuto on programa come el stema parlante de serti nobii venessiani. I Capeo, par esenpio, on capeo neo stema de fameja, sora ea porta de casa in bea vista; i Barbarigo sinque barbe tajà de raso a tuti i so nemissi, l’onor dea sbessoea; dea Lussieta na voja in corpo de far ben più granda de ea, altro che 'ndar de scroco. Ea ghe vedeva lontan dentro pochi sinboi, aria nova, veci vaeori, i primi messi fra sogno e realtà del novesento. Uncuò i xe massa, saltà el contato fra vita e fantasia, on falso da perdare ea testa corendoghe drio, na maeora bona pai dotori da nervi, cucagna pa’eori ma nel giro ciapà dae stesse manie, in sto caso freno al sarveo. Pastilie! Ze ea vita questa? On dì da late, on dì da ovi e mai uno bon.

Semo in paese, on paese tra Brenta e Sacisica né picoeo né grosso, el strassa ea so storia canbiandose i conotati, mandà a memoria quel poco restà e perso el mejo. Tien duro el santo patrono, barba longa, spetativa i miracoi ma el vero miracolo xe naltra roba: el sconbussoea tuti i nostri piani, no’l capita ogni dì né el xe par tuti, a caso invesse par chi eo merita e anca par chi no ghe crede, poi se ea vita struca se core a Lurde, za questo xe on miracolo.

Nea vecia cesa spoja on canpion el canpanie, picoeo no'l sfigura contro el cieo: da secoi el sona a festa e ore bee, a quee tristi ogni volta piansare de canpana.

In sto paese da vecio ghe gera i Gnoco, i Scarpia longhi e magri, i Pigosso pianse el morto par busarare i vivi, i Magon sempre ultimi, tuti soranomi ogni fameja el suo. I zovani uncuò porta queo segnà in municipio, cò e vecie peche più i guasti novi de fameja.

El so sogno, bea e cocoea ea Lussieta, gera el mondo dei siori, bastava metarghe on piè dentro secondo ea, eco pronto e beo che fato. Se i pissa in leto i dise che i ga suà; da quatro paeanche el cucio de poareti, su cavaeti el pajon de scartossi de formenton; in ogni caso el bagnà sul leto lassa macia e odore tanto i siori che i pareti, suor e volta stomego a chi neta.

"Lavorarò aea granda nea scuoea de merleti de Buran, capa merletara magari, me metarò in proprio, e quel dì sarò anca mi na sioreta rispetà." Cussì da sararghe ea boca a tuti.

Fissà de sta roba ea ricamava intanto, ricami fati in casa, in cusina al fogoearo o nea bea stajon a l'onbra del moraro, più de uno in ogni corte par via dei bachi da seta, naltra rason de guadagno. Zovane e vecie, spunciando, in coro e cantava e canson de cortie: ea bea gigiota, ea fameja del gobon; de note cantussà l'amore in camara da soe al ciaro de canfin, sensa alsare ea testa dal tearo se no on fiantin strissà e man sui oci lustri, e fin a note fonda prima de 'ndare in leto quando e cascava dal sono. “Va in leto Lussieta” ghe sigava so mare già fato el primo sono. Doman de bonora se ricominsiava.

Anca ea contestassion gera e soeo nel canto dee done:

“Me pare e me mare sentà soto el camin

faseva i conti par maridarme mi,

on vecio de sessant’ani e zovane mi so

co tuti i so campi mai eo sposerò.”

II.

Se on sior aea bea muggere ghe meteva i penaci el popolo mormorava: el ga cambià gaina; uncùo sta roba xe femena, ea zente se ne infis-cia se ea canbia gaeo, salvo pae done da prima pajena, quee che rompe e Barbi restaurà, de eore se voe savere tuto, vita e miracoi subito. Bea dona! Povero omo!

Al soe no ea’ndava mai, de fora o pai canpi con on capeo de paja a grandi ae, ea paura de diventare mora, ansi ea se dava in viso na paca de cipria Petalia par essare ancora più bianca de pee. Fazeva tanto fin: Siora… siora!

Dae so man de veudo, on zogo fra i dei tirare i fii soto e sora sul tearo a tea destirà, gera tuto da vedare, i ricami più bei de fama rivà e conossui a Venessia. I tegneva soto ciave in casson na volta finii, che vendui on franco in scarsea no ghe mancava. A lavorare de note sul sofito a calsina, onbre e s-ciantisi dal canfin se moveva a preparare i sogni.

“Che bee man, Lussieta! Voria caressartee par tuta ea vita”; in zenocio Nane Sardea.

“Grassie tante! Lassa perdare. De tuti i Sardea ti si bon soeo in saore aea visentina ” El gera on tipo on poco stranbo, da tenere a freno ciapà dal so verso giusto.

De giorno, apena el bisogno ea dava na man sui canpi, ea vendemia, spanociare, o de matina rancurare i fiori del lino prima che’l soe nascesse, de meso ea dota par maridare ea tosa, unica femena de sette fioi.Ea dava na man sui canpi, vendemare,spdemeso Na specie de guanti de pessa rinforsai, fati da ea su misura, ghe riparava e man a ojo de mandoea massajae. Chi sa che bee caresse, morbie a paragon da essare deicati come e so man o mejo come e tete dee muneghe. Ea se rujava in testa on fassoeto in seda da coeo soto el capeo de paja, largo de aea pa' no ciapare el soe e cuerta tuta, de moda tra e siore gavere ea pee bianca, da late. Gera molto fin! El primo de Marso, suea porta de casa, se 'ndava fora al'indrio cantussando: "Marso si, marso no, intenseme el cuo ma el viso no!" Ea no mancava a sto rito. Bronsai se cascava de rango, Popea faseva el bagno in late de mussa. Adesso e se onse, e se sbrodega par essare more, on ciocoeatin, onte dapartuto, el costume na strasseta a coeori vivi col sottocoa come i cavai, el sconde e nol sconde, a peto fora, ris-cio i maeani da massa soe. Gusti e tenpi canbiai question de ocio, e sarvei da strusso nea sabià.

A disdoto ani, a farse ben voere da tuti, ea xe spania de colpo tra tanti mosconi svoeassarghe torno; par ea amicissia prima sperando su calcossa de pì dopo; par quanto i rufianessi no ea ghe dava corda a nessun.

Ocià da Nino fin da putea, no ea podeva scanparghe cressendo insieme. Sto toso, na magagna drio staltra, carogneta da bocia, a quatordese ani el se ga slongà, verto fora da vedare, na stanga de omo, nato e spuà so pare dito da tuti. El s-ciopava de saeute!

"Bruto contadin!" sul dolse da so mare, armà de scoa ae tante marachee, “el ghe ne fato che metà bastaria.”

"Mama, te ringrassia el contadin: i me tajasse e vene tera vegnaria fora! Bruto no, te me ghe fato ti, no so da butare.

“Va ben, va ben”, mesa secà so mare.

“Te savissi quante tose me ocia."

"Atento, Nino!"; fiuto materno.

"E me core drio, so tuto da vardare", in posa mas-cia.

"Catetene una adata a ti, e... che ea sia bona, brava de casa, e che no ea pacioea. Ea Lussieta, quea Lussieta no dispiase gnanca", menando alta ea man par butare via sto pensiero.

"Cossa possito dire, mama, ti de ea?", tuto de scato saltandoghe e valgoe in testa.

"Mi gnente ciò, proprio gnente! Nino, xe el paese! In paese se sa tuto de tuti."

"Va ben, par quanto secà, asseo pacioeare se no'l ga de mejo. Mi al paese ghe tajaria ea lengua. Che rabia! Lassa che i diga. Coi xe stufi i ghe moea da soi. Mama, rufianandose, ea Lussieta par mi ea xe tuto!"

III.

"Go capio mi, xe ea zente che smania! Voeubie, i dise, i sparla, pare che i goda a dire mae dei altri.

No par Nino. Difissie metarghe in testa robe nove par farghe canbiare idea, na fissa da picoeo e pi da grando; in sta maniera no ghe gera nè santi nè madone, e tanto manco el deto: el primo amore non se sposa mai.

Finia ea quinta elementare, pi svejo de altri, i sui eo ga mandà dal prete, in canonica, a imparare on poco de latin a ore perse, tra na messa da zagheto, ore de dotrina, o na carità da fare, e cussì via; par farghene on prete chi sa mai. Tuto questo par on bel toco che, magnà ea foja, el toso se ga stufà aea fine. Prete proprio no!

Ea Lussieta gera el so pensiero fisso, sto ciodo nel sarveo, ea paroea segreta, ghe vegneva da sigaea più forte de na saraca de tenporae, no butandoea fora sul punto de s-ciopare. Soeo in meso ai canpi, scanpà da tuti apena el podeva, come rapio el petenava ea so tera coi oci, i albari in sima e su su el tramonto verso sera, rosso in nuvoe co ea spuma: fogo d’amor, ea Lussieta. Par eo cussì gera senpre primavera; cascava e foje ecoe d'argento sui albari in pieno inverno nea so fantasia. Ea brosema. E primavera anca quando, fata una dee sue pì grossa, passà gera ea burasca, na criada coi fiochi, na rata de bote da so pare, do scueassoni e in leto sensa sena, o na papina a man roversa sul viso a quee pì grosse ancora, moeà co na streta in cuore, nato deicatin secondo so mare. Ma na volta cressuo, forte e robusto mangiava per quattro.

Sconto drio i albari, parte sua, co ea fionda el spauriva i osei apena on caciatore in vista; i gera pugni fra fioi, anca più grandi de eo, de peandron longo i fossi par massare il tempo, se in giro de primavera a guastare gnari. Quanto a dispeti on canpion, se non gera ea testa gera ea pansa, pansa da rospi, butta là sotovose par ridarghe drio a qualche panson. Paroea grassa in diaeto nostro dove sta roba ga on significato ben ciaro. De astio a Napoi contro i Borboni, a Roma el Papa, pi eresia che bestema, ma par noialtri veneti a sta paroeassa che ridae. Xe Goldoni ciò, tuto el so mondo: ridare sue nostre spae par canbiaeo in mejo.

A scuoea, ora de ricreassion tuti fora in cortie, i mas-ci zogava bandiera, scondarse sui cantoni. "An tan quarantan, cibù fracabu, al più beo de noaltri tric-trac," fiastroca buta fora. De soito el più picoeo o queo manco furbo. Cussì cominciava el zogo. A oci sarà contà fin a quaranta, movendose quato quato i scovava uno par volta a vose alta el nome, e fare “bandiera se el riussiva de corsa tocare par primo l'albaro de partensa, inseguio de spae; question de fureghin e de ganbe. No, al più bello no gera fassie co tanti mandoeoni.

El "canpanon" pae tose, zogo adato a eore: mandare vanti ea tadea co on piè soeo, da on quadro a staltro segnai par tera, sete come i dì dea settimana, ultimo el più grande ea domenega, riposo co i do piè prima de rornare indrio, e pò ciamarse fora vinsere ea partia. Nino coreva senpre da sta parte a scondarse, fassie scovarlo par i "ps...ps.." verso ea Lussieta, in fiamme i oci. Ea rideva, na man ghe dava da mato, "On dì sarò na siora" in risposta. No ea ghe dava spago, eo in quinta elementare, ea do ani più indrio, stessa scuoea de paese.

Che gusto el dì dea sagra insieme suea “giostra a peade” a spinta de man, segioini con caenee voeanti. I tosi, quei alti e grossi, parà su tra i brassi dea giostra sora on aneo de toea torno al paeo principae de meso; na bota da soto segnae de partensa e via a spensare, come mussi suà par on giro de giostra regaeà ogni diese. In sto modo ea rotassion de zovani freschi, poareti o anca de bona fameja co poco divertirse; tre giri na paeanca o el più bravo ciapà ea s-ciona, de picoeon al paeo de fora, no pagava on scheo.

Nino lassù, grossiero el dava su l'ocio, zogava de astussia sul stangon co soto montà ea Lussieta, sua nee so man. El ghe dava sue caene ogni giro on spinton più forte parchè ea voeasse alto, sigandoghe drio a tuto fià:

"Torna zo par mi!"

"Svoeo via! Se ciapasse el voeo te scanparia." E ghe pareva de avere vissin ea luna più granda.

Al "casoto dei Machi" ea roda girava mostrando a turno col sberleffo i personaji stranoti e ciaciarà: strighe, rufiani, furfanti, re e regine, e fra tanti anca el diavoeo. Sinque schei quatro bae de pessa inbotie de segaura. Bastava tirae de forsa, question de ocio, par far saltare e teste se centrà in pien. A forsa de tirare bae gera beo al re rabaltarhe ea testa indrio sue spae in modo de sfogarse; aea fine in peso semo canbià anca noaltri de sto secoeo baeordo.

IV.

"Una... do... tre..," ciapà in pieno sul naso el diavoeo, ea testa de picoeon dadrio, che ea Lussieta provava on gusto mato da ridare col convulso: "Te ghe someji al diavoeo, parì fradei:" Nino stava al zogo, da profitare de strensea col brasso in vita. "Su e man dal banco!"..; scatava ea.

Altro che demonio, el gera on omo. Ea nogara, piantà davanti casa quando el xe nato e cressui insieme aea granda, fra e rame pì grosse ea tegneva ben saldo el casoto dee gaine. Via via cresseva ea nogara pì alto el casoto, scaete de fio de fero man man zontae, pioi adati de selgaro stajonà.

Prima de note e gaine saiva, on selegaro za sue sime. Gera el ponaro al sicuro dai ladri, svodà quasi tuti i ani queo a muro co tanto de feriae e canevasso a ciave; in aria soto el cieo de maeatia e gaine no e moriva come uncuò.

E i do fra eori: "Ghe voe tanto a dirme de si?"

"Nè si nè no pal momento", stratejia de femena. "E a riparlarghene quando sarò siora. Nino, go pressa de svoeare via. El paese me va streto!"

"Te poi 'ndare via, me ea cavo ben anca da soeo"..., rabià tegnù senpre sue corde.

D'inverno, poco da fare in canpi, ecoeo anca muraro -el ranciarse de noaltri veneti- bravo da fare pì granda ea casa paterna: do camare in pì; on balcon de quea sora, ea sua, senpre verto de note on ocio suea nogara. El vardava vanti par tuti. Ai primi passi el secoeo prometeva tanto, in conto anca ea guera; el vardava indrio par se stesso. L'esperiensa no pesa mai sue spae de l'età e no e sente i ani par quanto e rughe su ea propria pee.

"Benedeta femena, el prete a so mare, sveja! Ea tosa xe vissià, fea rajonare."

"Soeo on poca de libertà in pì dae altre tose, sior parco. Saeo, a me mario el toso ghe garbaria anca."

"Lassè perdare, ea parona si vu!"

"Mi?" come cascà dae nuvoe. "Ea tosa xe fissada el sarveo coi ricami."

"E vu a ricamarghe sora. Fioea unica, ciò!" El caghesso no xe signoria. E fra eo cavandose el càmise in sacrestia a messa finia: "Mata ea tosa più mata ea mare!"

Da ani invesse ea fioea ghe magnava i risi in testa a so mare. Ea pee ghe 'ndava streta come na camisa nova no de misura dopo bagnà. Ma in cuore Nino, el so Ninoti eo portava in alto, sora de tuto: 'ndare in sità, ricamare ben pagà che pò no gera, insieme fare na vita manco grama, ansi da sioreta, de quee venessiane longhe de pacioea e curte de brasso.

On rivae Nino eo gaveva, rivae par modo de dire. A quea età no se ga rivai se no se stessi. Se trata de Carletto Scopoea, drito come na spada: "el ga ingiotio el manego dea scoa," tipo pignoeo, de poche paroe, e quanto a confidense....gnanca una. Tuto el tegneva dentro pien de se stesso. Gera ea so massima sararse a l'amigo e sospetoso no fidarse, scotà più de na volta. I to segreti xe soeo tui. Doman, fruà l'amicissia, queo spiffera tuto. In sto modo uno se carica, no trovando buso de sfogo el s-ciopa de colpo a dano suo. E i colpi de testa, no rari e peso uncuò, roba corente de vita. Se paga sarà dentro o massa verti fora, se paga aea fine, fisarmonica da tirare el fià in do volte.

Eo ea Lussieta ea tegneva fissa in mentre, ora soto i tachi e in cuore a seconda dee so lune, piene o scure sensa quarti. Aea procession de quel venare santo, za note fata, ciareti sui balconi e piroe drio ea strada, e rane nei fossi se s-gionfava dal cantare, ultimo dea fia fora s-ciapo el se fa vanti co corajo na volta rivai al capiteo de stradona metendose in mostra. Là se faseva tapa; el gera on mare de candee inpissà, ognun alsava ea sua. Ea Lussieta, Madaena pentia tacà ea crose, do toe inciodà e na man de calsina sora, in abito bianco da sposa prestà par l'occasion, ramenava in posa i so pecati fra pitari fiorii; e tresse moeà dadrio na cascata de cavej sui fianchi.

El coro ormai lontan se perdeva nel vodo dei canpi, pì nenia che canto de morte su ea crose tornando verso ea cesa.

V.

"Ghe voe tanto a dirme de no?" Me metaria el cuore in pase. Te vojo ben da sempre!", tuta na tirada a vose alta. Scanbià el mocoeo, se usava fra tosi e tose, del tenero ghe fusse fra eori se no par cominsiare, el tenta in pì on baso e on strucon col brasso torno ea vita.

"Sito mato?" vardando torno in posa da Madaena. "No te digo nè si nè no; naltro momento forse...," restai soi ormai, odore e fumi de candee in via de stuarse.

Càpio el bergamo, de più no che sì, stufo de spetare o perse e speranse, so mare ghe fracava de vèdeo sposà, el xe partio volontario, ansi in do co Carleto, pàea guera forse in Pomerania o zo de là, in Prussina se capisse. Làssù, verso el mare Baltico, i soldai de ventura l'inperatore i pagava ben, se diseva. In on paro de ani, messo daparte on beo grussoeto, ea gera fata: casa e canpo in proprio, ansi par Nino più tera. Carleto invesse ga pagà co ea vita, nè vivo nè morto dà par disperso nel giro de on paro de mesi. E tuto finio là, chi sa come, chi sa dove. El mondo xe grando par no avere na guera inpiantà, ansi più de una guerra sensa quee sconossue, e massa picoeo par avere ea pase, senpre quea e una soea.

So mare, ea siora Lagna, no gavendo pì lagreme, no se dava pase: "Xe come me eo gavesse copà quea sto fioeo mio", sensa fare mai quel nome. Lussieta, nome da desmentegare, anca beo el portava mae, el ghe ronsava in testa. "Via via, no parlemoghene gnanca! e do mame fre eore dacordo che’ l mae fato al prossimo se paga; almeno na roba xe giusta a sto mondo."

Gera rivà cussì el momento dea Lussieta, par forsa o par rason, de ciapare el voeo. Ormai ea tera de paese ghe scotava soto i piè, ea zente mormorava. E on bel dì: "Ea Lussieta parte, ea Lussieta parte!" da na boca soea tuto el paese, meso in colpa. Invità a Venessia più volte, ea contessa Albigià ghe tegneva, ea spetava da tempo pa' ricamarghe el coredo a una dee tre fioe, ea so prima presto sposa.

Che ea Lussieta tornasse....Chisà; ghe pareva de realisare el sogno pì beo dea so vita, roto aea fine coe so stesse man, o cussì el destin; no’l xe nostro se’l casca dosso. Aea notissia quea sera stessa Nino su de giri no godeva insieme a ea, a bea posta eo provocava: "No, no tornarò in paese!...a costo, no savaria: a costo de ciamarte on bel dì. Si, gavarò bisogno de ti! Baucheto, spetame. E che Dio mea manda bona a tuti dò. Mae no fare...

"Paura no avere", conpleta lu ciapà sue sengie. Come pegno on baso de quei de na volta, apena sfiorà ea massea, el beo dea trasgression doman sposà in ciesa.

Pì tardi passando longo el muro del simitero, fora de eo, el se ga scontrà con Carleto in divisa da ussaro e mal ciapà in saeute. No ghe pareva vero, el so amigo più caro.

"Sito tornà? Dove veto in giro a ste ore de note? To mama, poareta, te speta a casa da na vita." E nel darghe ea man par abrassarse el strense el pugno a vodo.

"Vago, vago! Tanto stanote ae dò vago via danovo. Gaveva rason me mama

Quea note, "Lussieta...Lussieta!..." ea sentiva ciamare da soto el balcon. No eo ga verto, ma el scricoeava a ogni bava de vento. Girandose dentro el leto el sono no vegneva, ea pensava a Nino, ae so spae larghe de contadin, ae so man forte, quel bruseghin de serti sogni de na dona zovane, de pì femena, da saltare de colpo in senton, in on bagno de suor. Quea vose che ciamava da fora no gera ea soita de Nino a modo suo, forse naltra, Carleto chi sa da quae mondo,

Ea matina dopo, vaisa e fagoti pronti, saeudi e lagreme in conto, el careto che portava ea Lussieta a Malcontenta, a ciapare el vaporeto par Venessia, se ga roversà zo par l'arsere del Brenta, longo ea strada vecia dea Mira. On lanpo, de meso anca el tenporae in arivo, ga orbà el cavaeo, el se ga inpenà e via al goeopo a tuta bira e roti i finimenti semenà el careto col resto finio de corsa dentro el canae, gnanca el tenpo de ciamare aiuto a quel ton seguio da spacamondo. El peso xe tocà aea Lussieta, a fondo coea sesta dei fii e dei aghi ligà al brasso. Gera e siè batue da poco, el cocio salvo pa' miracoeo. I merleti su l'aqua ghe ne gaejava, inamidai daea corente portà verso el mare; e cominsiava a s-giossare come grose lagreme su quee pesse, vee gonfie dall’acqua verso el fondo.

Al funerae el paese intiero pianseva, nessun mancava tanti venui da paesi visini, pora tosa, persa par sempre nei so aghi fra i fii, spuncià e mae tirà nei ricami dea so vita massa curta. Tuti se spetava, dae pacioe in giro, de vèdare rivare Carleto de corsa in divisa miitare. E fra eori ociade de traverso, gera vera o no quea vose dea sera prima; machè, no’l se ga fato vivo! Per sempre. Nessun in paese e so mare par prima eo ga più visto da l’ultima volta, da quando era partito.Pora Lussieta, persa par sempre nei so aghi e nei so fii, spuncià e mae

Nino convinto de gaveo ben visto in facia de ritorno daea guera, tanto el insisteva, el ghe fiava drio da dare i numari; ea so picoea storia na streta in cuore. Nol xe sta pi eo a dito de tuti, senpre peso, i cavei presto bianchi, e de passare davanti el simitero...gnanca morto!

VI.

Xe vero invesse, pà ea festa de adio, moea par quanto sentia, Carleto saeudava i amissi riunii in ostaria. El paese na volta gera na soea fameja, pestà on piè a uno tuti sentiva mae, al manco dae nostre parti. Col mondo roverso de uncuò xe peso el paese dea sità; là no i se conosce, qua i se desmentega.

"Speremo de vedarse in saeute," fasendo i corni indice e mignoeo. "Ghe ne gavarò tante da contare quando tornarò," e ghe tremava ea vose, co na man pararia a sventola mandare via i pensieri. In disparte a Nino, na volta soi: "Se ea Lussieta no sarà mia manco ea sarà tua, ma de tuti quei che ghe voe più ben!" Aea fine i se ga butà a brindisi tracanando de tuto, vino e liquori forti, alsà el goto pien apena vodo. Vera festa! Sigava "fortuna" tuti i presenti, pagava i do. Aea fine inbriaghi spolpà, portai de peso a casa e messi in leto; tre dì par paire ea sbornia..

Lussiete in giro adesso se ghe ne vede più de una o quasi tute, busie nove, banboe de pessa fare el passo pì longo dea ganba, robe desora dee proprie forse, poche riva e ciamà fortuna coi so conpromessi. Staltre se perde da augorarghe naltro destin, pì beo coi tenpi che core, e piè partera sensa perdare de vista ea vita, da no butaea via par gnente.

1950.

----------------

I.

Una ragazza della famiglia degli Scrocco. Questo nome è tutto un programma come lo stemma parlante di certi nobili veneziani. I Cappello, per esempio, un cappello nello stemma di famiglia, sopra la porta di casa in bella vista; i Barbarigo, cinque barbe tagliate di raso a tutti i loro nemici, l’onor del mento; della Lussieta una voglia in corpo di far bene, la più grande, altro che andar di scrocco. Lei vedeva lontano nei pochi simboli, aria nuova, vecchi valori, i primi messi fra sogno e realtà del primo novecento. Oggi sono troppi, salta il contatto fra vita e fantasia, un falso da perdere la testa correndogli dietro, una malora buona per i dottori da nervi, pacchia per loro ma nel giro presi dalle stesse manie, in sto caso un freno al cervello. Pasticche! E’ vita questa? Un giorno da latte,un giorno da uova e mai uno buono.

Siamo in paese, un paese fra Brenta e Saccisica né piccolo né grosso, straccia la sua storia cambiandosi i connotati, mandato a memoria quel poco rimasto perso il meglio. Tiene duro il santo patrono, barba lunga, aspettative i miracoli ma il vero miracolo è un’altra cosa: scombussola tutti i nostri piani, non capita ogni dì e non è per tutti, a caso invece per chi lo merita ed anche per chi non crede; poi se vita prende alle strette si corre a Lourdes, già questo è un miracolo.

Nella vecchia chiesa spoglia un campione il campanile, per quanto piccolo non sfigura contro il cielo: da secoli suona a festa le ore belle, a quelle tristi ogni volta pianto di campana.

In questo paese antichi erano i Gnocco, i Scarpia lunghi e magri, i Pigosso che piangono il morto per buggerare i vivi, i Magon sempre ultimi, tutti soprannomi ogni famiglia il proprio. I giovani oggi portano quello segnato in Municipio, con le vecchie pecche più i nuovi guasti di famiglia.

Il suo sogno, bella e coccola la Lussieta, era il mondo dei signori, bastava metterci un piede dentro ecco pronto, bello e fatto. Se fanno la pipì a letto dicono di aver sudato; di quattro soldi la cuccia del povero, su cavalletti il pagliericcio di cartocci di granoturco; in ogni caso il bagnato sul letto lascia macchie e odore, sia signori che poveri, sudore e voltastomaco a chi pulisce.

“Lavorerò alla grande nella scuola dei merletti di Burano, magari una capo-merletti, mi metterò in proprio, quel dì sarò anch’io benestante, così da chiudere il becco a tutti.

Con tale fissa ricamava intanto, ricami fatti a mano, in cucina accanto al focolare, o nella bella stagione all’ombra del gelso, più di uno in ogni corte per via dei bachi da seta, altra fonte di guadagno. Giovani o vecchie punteggiando cantavano in coro le canzoni dell’aia: la bella Gigiota, la famiglia del gobbon; di notte col lume a petrolio canticchiavano l’amore in camera da sole senza alzare la testa dal telaio, se no un po’ per strizzare le mani sugli occhi lustri, e fino a notte fonda prima di andare a letto quando cadevano di sonno. “Va a letto, Lussieta”, le strillava la madre già fatto il primo sonno. Domani di buonora si ricominciava.

Anche la contestazione era e soltanto nel canto delle donne:

“Mio padre e mia madre seduti sotto il camino

facevano i conti per maritarmi,

un vecchio di sessant’ anni e giovane io sono

con tutti i suoi campi mai lo sposerò”

II.

Se un signore alla bella moglie metteva le corna il popolo mormorava: ha cambiato gallina; oggi la cosa è femmina, la gente se ne infischia se cambia gallo, salvo per le donne da copertina, quelle che rompono, Barbi restaurate, di loro si vuole sapere tutto, vita e miracoli subito. Bella donna! Povero uomo!

Al sole non si esponeva mai, per uscire o nei campi con un cappello di paglia a grandi ali, la paura di diventare mora, anzi si dava in viso più passate di cipria Petalia per essere ancora più bianca di pelle. Faceva tanto fine: Signora… signora!

Dalle sue mani di velluto, un gioco fra le dita tirare i fili sotto-sopra sul telaio a tela distesa era tutto da vedere, i ricami più belli di fama arrivati e conosciuti a Venezia. Li teneva sotto chiave nella cassapanca una volta finiti, venduti poi una lira in tasca non le mancava. A lavorare di notte sul soffitto a calce, ombre e scintille del lume a petrolio preparavano i sogni.

“Che bee man, Lussieta! Vorrei accarezzartele per tutta la vita”; in ginocchio Nane Sardea.

“Grazie tante! Lascia perdere. Di tutti i Sardea (Sardina) sei buono soltanto fritto con cipolla e aceto alla vicentina.” Era un tipo un po’ bizzarro, da tenere a freno.prendendolo per il suo verso giusto.

Di giorno, appena il bisogno, dava una mano sui campi, vendemmia, spannocchiare o raccogliere i fiori del lino prima che il sole nascesse, di mezzo la dote per maritare la ragazza, unica femmina di sette figli.

Una specie di guanti di pezza rinforzati, fatti di sua mano su misura, le riparavano le mani a olio di mandorla massaggiate. Chi sa che belle carezze, morbide a paragone da essere delicati come le sue mani o meglio come le tette delle monache. Si avvolgeva il capo con un fazzoletto da collo in seta sotto il cappello di paglia, ad ala larga per non prendere il sole e coperta tutta, di moda tra le signore avere la pelle bianca, Era molto fine! Il primo di marzo, sulla porta di casa si usciva all’indietro canticchiando: Marzo sì, marzo no, tingimi il sedere ma il viso no. Ella non mancava a questo rito, Abbronzati si cadeva di rango, Poppea faceva il bagno con il latte di asina.

Adesso si ungono, si impiastrano per essere abbronzate, un cioccolatino unte dappertutto, il costume, uno straccetto a colori vivi col sottocoda come i cavalli, nasconde e non nasconde, a petto fuori, rischio i malanni da troppo sole. Gusto e tempi cambiati questione di occhio, di testa da struzzo nella sabbia. A diciotto anni, a farsi ben volere da tutti, è sbocciata di colpo fra tanti mosconi svolazzarle intorno; per lei amicizia prima sperando in qualcosa di più dopo; per quanto ruffianerie non dava corda a nessuno. Adocchiata da Nino fin da bambina, non poteva sfuggirle crescendo insieme. Questo ragazzo, una magagna dietro l’altra, carognetto da ragazzo, a quattordici anni si è allungato, sviluppato da vedere, una stanga d’uomo, nato e sputato suo padre detto da tutti. Scoppiava di salute!

“Brutto contadino!” sul dolce sua madre, armata di scopa alle tante marachelle; ne ha fatte tante che metà basterebbero.

“Mamma, ti ringrazia il contadino: mi tagliassero le vene terra verrebbe fuori! Brutto no, mi hai fatto tu, non sono da buttare.”

“Va ben, va ben,” un po’ seccata la madre.

“Sapessi quante ragazze mi adocchiano”

“Attento, Nino!”; fiuto di madre

“Mi corrono appresso, son tutto da guardare”; in posa maschia

“Trovatene una adatta a te, e…che sia buona, brava di casa, e che non parli troppo. La Lussieta, quella Lussieta non dispiace neanche”; menando alta la mano per scacciare questo pensiero.

“Cosa puoi dire, mamma, tu di lei?”, di scatto saltatogli le valvole in testa

“Io niente guarda, proprio niente! Nino, è il paese! In paese si sa tutto di tutti.”

“Va ben, per quanto seccato, lascialo chiacchierare se non ha di meglio. Io al paese gli taglierei la lingua. Che rabbia! Quando saranno stanchi la pianteranno. Mamma, in acconcio, la Lussieta per me è tutto!”

III.

“Io lo capisco, ma è la gente che smania! Troppo volubile, dicono, sparlano, sembra godere a dire male degli altri.”

No per Nino. Difficile mettergli in testa cose nuove per fargli cambiare idea, una fissa da piccolo e più da grande; in questo modo non c’erano né Santi né Madonne, e tanto meno il detto: il primo amore non lo si sposa mai.

Finita la quinta elementare, più sveglio di tanti altri, i suoi lo hanno mandato dal prete in canonica, ad imparare un po’ di latino ad ore vuote, tra una messa da chierichetto, ore di dottrina o una carità da farsi, e così via da farne un prete chi sa mai. Tutto questo per un bel po’ che, mangiata la foglia, il ragazzo si è stufato alla fine. Prete proprio no!

La Lussieta era il suo pensiero fisso, questo chiodo nel cervello, la parola segreta, gli veniva da gridarla più forte di un tuono, non buttandola fuori sul punto di esplodere. Solo in mezzo ai campi, lontano da tutti appena poteva, come rapito pettinava la sua terra con gli occhi, gli alberi sulle chiome e più in alto il tramonto verso sera, rosso fra le nuvole con la schiuma: fuoco d’amore, la Lussieta. Per lui era sempre primavera; cadevano le foglie eccole d’argento sugli alberi in pieno inverno nella sua fantasia. Primavera anche quando, fattane una delle sue più grosse passata era la burrasca, una sgridata coi fiocchi, schiaffi dal padre, e con due sculacciate via a letto senza cena., o un ceffone di man rovescia sul viso a quelle più grosse ancora, dato con una stretta in cuore, nato delicato secondo sua madre. Ma una volta cresciuto forte e robusto mangiava per quattro.

Nascosto dagli alberi, in terra di famiglia, con la fionda spaventava gli uccelli appena un cacciatore in vista; erano pugni tra ragazzi, anche con qualche anno più di lui, pelandroni lungo i fossi per ammazzare il tempo, se in giro di primavera a guastare i nidi. Quanto a dispetti un campione, se non era la testa era la pancia, pancia da rospi buttata lì sottovoce per deridere qualche pancione. Parola grassa in dialetto nostro, a differenza delle altre parlate dove questa cosa ha un significato ben chiaro, di astio. A Napoli contro i Borboni, a Roma il Papa, più eresia che bestemmia, ma per noi veneti a questa parolaccia che risate. E’ Golconi, capirai, tutto il suo mondo ridere alle nostre spalle per cambiarlo in meglio.

A scuola, l’ora di ricreazione tutti fuori in cortile, i maschi giocavano “bandiera”, nascondersi in ogni angolo. “Antan quarantan, cibù fracabù, per il più bello fra noi tric-trac,” filastrocca butta fuori. Di solito il più piccolo o quello meno furbo. Così cominciava il gioco. A occhi chiusi contato fino a quaranta, movendosi quatto quatto li scovava ad uno ad uno chiamati ad alta voce per nome, e fare “bandiera” se riusciva di corsa toccare per primo l’albero di partenza inseguito alle spalle, questione di furbizia e di gambe. No, al più bello non era facile con tanti ragazzetti.

Il “campanon” per le ragazze era il gioco adatto: mandare avanti la pietruzza con un solo piede da un quadro all’altro segnati per terra, sette come i giorni della settimana, ultimo il più grande la domenica, riposo a due piedi prima di tornare indietro, e poi chiamarsi fuori per vincere la partita. Nino correva sempre da questa parte a nascondersi, facile a scovarlo per i “ps ps” alla Lussieta, fiamme negli occhi. Ella rideva, con la mano gli dava da matto, “un giorno sarò una signora”la risposta. Non gli dava spago, lui in quinta elementare, lei di due anni più giovane, stessa scuola di paese.

Che gusto il giorno della sagra insieme sulla “giostra a pedate” spinta a mano, seggiolini con catenelle volanti. I ragazzi, quelli alti e grossi, venivano spinti in alto tra i bracci della giostra sopra un anello di tavola attorno il palo principale di mezzo, un colpo di bastone da sotto segnale di partenza e vie a spingere, come asini sudati per un giro di giostra gratis ogni dieci. In questo modo la rotazione dei giovani freschi, poveri o anche di buona famiglia con poco divertirsi; tre giri una palanca, o il più bravo preso l’anello pendente al palo fisso di fuori non pagava un soldo.

Nino lassù, ben tarchiato dava sull’occhio, giocava di astuzia sul braccio che sosteneva la Lussieta, sua nelle sue mani. Di gran lena ad ogni giro dava uno spintone sulle catene perché volasse più in alto, gridando a tutto fiato:

“Torna giù per me!

“Volo via! Prendessi il volo scapperei,” da sentire più vicino il disco della luna.

Alla “baracca delle balle” la ruota girava mostrando a turno con lo sberleffo i personaggi stranoti e chiacchierati: streghe , ruffiani, furfanti, re e regine, e fra tanti anche il diavolo. Un soldo quattro balle di pezza imbottite di segatura. Bastava tirarle con forza, questione d’occhio, per far saltare le teste se centrate in pieno. A forza di tirare balle era bello al re ribaltargli la testa sulle spalle in modo di sfogarsi; alla fine in peggio siamo cambiati anche noi di questo secolo balordo.

IV.

“Una… due…tre… preso in pieno naso il diavolo, di botto la testa a penzoloni sulle spalle, che la Lussieta provava un gusto matto da ridere col convulso.

“Assomigli al diavolo, sembrate fratelli.” Nino stava al gioco, da approfittarne per stringerla a se. “Su con le mani dal banco,”scattava lei.

Altro che demonio, era un uomo. Il noce piantato in cortile quando è nato e cresciuti assieme alla grande, fra i rami principali teneva ben saldo la casetta delle galline. Via via cresceva il noce più in alto anche la casetta, scalette di filo di ferro man mano aggiunte, pioli adatti di salice stagionato.

Prima di notte le galline salivano, gridio di passeri già sulle cime. Era il pollaio più sicuro dai ladri, svuotati quasi tutti gli anni quelli a muro con tanto di inferriate e canovaccio a chiave; all’aperto sotto il cielo di malattia le galline non morivano come oggi.

E i due fra loro:”Ci vuole tanto a dirmi di si?

“Né si né no per il momento”, strategia di femmina. E a riparlarne quando sarò una signora. Nino ho premura di volare via. Il paese mi va stretto!”

“Tu puoi andar via, me la cavo bene anche da solo ”…, arrabbiato tenuto sempre sulle corde.

D’inverno, poco il da farsi nei campi, eccolo muratore - l’arrangiarsi di noi veneti - bravo da fare più grande la casa paterna: due camere aggiunte; il balcone di quella sopra, la sua, sempre aperto di notte un occhio sul noce. Guardava avanti per tutti. Ai primi passi il secolo prometteva tanto, in conto anche la guerra; guardava indietro per se stesso. L’esperienza non pesa mai sulle spalle dell’età e non sente gli anni per quanto le rughe sulla propria pelle

“Benedetta femmina, il prete alla madre, sveglia! La ragazza è viziata, fatela ragionare.”

“Solo un po’ di libertà in più dalle altre ragazze, signor parroco. Lo sappia, a mio marito il ragazzo lo gradirebbe pure.”

“Lasciate perdere, la padrona siete voi!”

“Io?, come caduta dalle nuvole. La ragazza è fissata di cervello coi ricami.”

“E voi a ricamarci sopra. Figlia unica, capirai! Il darsi arie non è signoria” E fra se stesso, levandosi il camice in sacrestia finita la messa: “Matta la ragazza più matta la madre.”

Da anni invece la figlia le mangiava i risi in testa, alla madre. La pelle le andava stretta come una camicia nuova non più di misura dopo bagnata, ma in cuore Nino, il suo Ninotti, lo portava in alto, al di sopra di tutto: andare in città, ricamare ben pagata che poi non era, insieme fare una vita meno grama, anzi da signoretta, di quelle veneziane tante chiacchiere e corte di braccio.

Un rivale Nino lo aveva, rivale per modo di dire. A quell’età non si hanno rivali se non se stessi. Si tratta di Carletto Scopola, dritto come una spada: “aveva inghiottito il manico della scopa,” tipo pignolo, di poche parole, e quanto a confidenze….neanche una. Tutto teneva dentro pieno di se stesso. Era la sua massima chiudersi all’amico e sospettoso non fidarsi scottato più de una volta. I tuoi segreti sono soltanto tuoi. Domani frustra l’amicizia, quello spiffera tutto. In questo modo uno si carica, non trovando buco di sfogo scoppia, un colpo a danno suo. E i colpi di testa, non rari specie oggi, è causa corrente di vita. Si paga chiusi dentro o troppo aperti fuori, si paga alla fine, fisarmonica da tirare il fiato in due volte.

Lui la Lussieta la teneva fissa in mente, ora sotto i tacchi e in cuore a seconda delle sue lune, piene o scure senza quarti. Alla processione di quel venerdì santo, già notte fatta, lumini accesi sui balconi e falò lungo la strada, le rane nei fossi si gonfiavano dal cantare, ultimo della fila fuori stormo, si fa avanti con coraggio una volta arrivati al capitello dello stradone mettendosi in mostra. Là si faceva tappa; era un mare di candele accese, ognuno alzava la sua. La Lussieta, Maddalena pentita ai piedi della croce, due tavole inchiodate con una mano di calce sopra, in abito bianco da sposa prestato per l’occasione, dimenava i suoi peccati fra vasi di fiori; le trecce sciolte una cascata di capelli sui fianchi.

Il coro ormai lontano si perdeva nel vuoto dei campi, più nenie che canto di morte sulla croce tornando verso la chiesa

V.

“ Ti costa molto a dirmi di no? Mi metterei il cuore in pace. Ti voglio bene da sempre!”, tutta una tirata a voce alta. Scambiato il moccolo, si usava fra ragazzi e ragazze, del tenero ci fosse se no per cominciare, lui tenta in più un bacio e una stretta col braccio attorno il corpo.

“Sei matto” guardandosi attorno in posa da Maddalena. “Non ti dico né si né no; in un altro momento forse…..”rimasti soli ormai, odore e fumi i candela in via di spegnersi.

Capito il perché, di più no che si, stanco di aspettare o perse le speranze, la madre sua insisteva di vederlo sposato, è partito volontario, anzi in due con Carletto, per la guerra forse in Pomerania o giù di là, in Prussina si capisce. Lassù, verso il mar Baltico, i soldati di ventura l’Imperatore li pagava bene, si diceva. In un paio d’anni, messo da parte un bel gruzzoletto, era fatta: casa e campo in proprio, anzi per Nino più terra. Carletto invece ha pagato con la vita, né vivo né morto dato per disperso nel giro di un paio di mesi. E tutto finito là, chi sa come, chi sa dove. Il mondo è grande per non avere una guerra in corso, anzi più di una guerra senza quelle taciute, e troppo piccolo per avere la pace, sempre quella e una sola.

Sua madre, la signora Lagna, non avendo più lagrime, non si dava pace: “E’ come me lo avesse ucciso quella il figlio mio”, senza mai fare quel nome. Lussieta, nome da dimenticare, anche bello portava male, e le ronzava in testa. “Via via, manco parlarne! Le due mamme d’accordo che il male fatto al prossimo si paga; almeno una cosa giusta a questo mondo.”

Era arrivato così il momento della Lussieta, per forza o per ragione di prendere il volo. Ormai la terra di paese le scottava sotto i piedi, la gente mormorava. E un bel dì: “Ea Lussieta parte, ea Lussieta parte!” da una bocca sola tutto il paese, mezzo in colpa. Invitata a Venezia più volte, la contessa Albigià ci teneva, l’aspettava da tempo per ricamare il corredo a una delle tre figlie, la primogenita presto sposa

Che la Lussieta tornasse….chissà; le sembrava di realizzare il sogno più bello della sua vita, rotto alla fine con le sue stesse mani, o così il destino; non è nostro se cade addosso. Alla notizia quella sera stessa Nino su di giri non godeva insieme ad essa, a bella posta lo provocava: “No, no tornerò in paese!….a costo, non saprei: a costo di chiamarti un bel dì. Si, il bisogno di te! Stupidino, aspettami. E che Dio ce la mandi buona a tutti e due”. “ Male non fare…. Paura non avere”, completa lui tenuto sulle spine. Come pegno un bacio di quelli di una volta, appena sfiorato il viso e da trasgressione domani sposati in chiesa.

Più tardi passando lungo il muro del cimitero, fuori di se incontrò Carletto in divisa da ussaro e no

di buona salute. Non le pareva vero, il suo amico più caro

“Sei tornato? Dove vai in giro a quest‘ora di notte? Tua madre, poveretta, ti aspetta a casa da una vita.” E nel dargli la mano per abbracciarsi stringe il pugno a vuoto.

“Vado, Vado! Tanto questa notte alle due riparto. Aveva ragione mia mamma ”.

Quella notte, “Lussieta… Lussieta! ”…lei sentiva chiamare da sotto il balcone. Non lo ha aperto, ma scricchiolava ad ogni bava di vento. Rivoltandosi nel letto il sonno non veniva, pensava a Nino, alle sue spalle larghe di contadino, alle sue mani forti, quel pizzicorino di certi sogni di una donna giovane, per di più femmina, di colpo seduta nel letto in un bagno di sudore. Quella voce che chiamava da fuori non era quella solita di Nino a modo suo, forse un’altra, chi sa da quale mondo.

Il mattino dopo, valigia e fagotti pronti, saluti e lacrime in conto, il carretto che portava la Lussieta a Malcontenta, a prendere il traghetto per Venezia, s’è rovesciato giù per l’argine del Brenta, lungo la strada vecchia di Mira. Un lampo, di mezzo anche il temporale in arrivo, ha orbato il cavallo, s’è impennato e via al galoppo a tutta birra, rompendo i finimenti seminato il carretto col resto finito di corsa dentro il canale, neanche il tempo di chiamare aiuto al tuono seguito da spacca mondo. Il peggio è toccato alla Lussieta, a fondo con la cesta di fili e degli aghi legata al braccio. Erano le sei battute da poco, il cocchiere salvo per miracolo. I merletti sull’acqua galleggiavano, inamidati dalla corrente portati verso il mare; e cominciava a gocciolare come grosse lacrime su quelle pezze, vele gonfie dall’acqua verso il fondo.

Al funerale il paese intero piangeva, nessuno mancava parecchi venuti dai paesi vicini, povera ragazza, persa per sempre nei suoi aghi fra i fili, passati e mal tirati nei ricami della sua vita troppo breve. Tutti si aspettavano, dalle chiacchiere in giro, di vedere arrivare Carletto di corsa in divisa militare. E fra loro occhiate di traverso, era vera o no quella voce della sera prima; ma che! Non si è fatto vivo. Per sempre. Nessuno in paese e sua madre per prima lo ha più visto dall’ultima volta, da quando era partito.

Nino convinto di averlo ben visto in faccia di ritorno dalla guerra, tanto insisteva, ci filava dietro da dare i numeri, la sua piccola storia una stretta in cuore, Non è stato più lo stesso al detto di tutti, ogni dì peggio, i capelli presto bianchi, e di passar davanti cimitero…neanche morto!

VI.

E’ vero invece, per la festa di addio mesi prima, fiacca per quanto sentita, Carletto salutava gli amici riuniti in osteria. Il paese una volta era un’unica famiglia, pestato un piede a uno tutti ne sentivano il dolore, almeno dalle nostre parti. Col mondo sotto sopra di oggi è peggio il paese della città; là non si conoscono, qui si dimenticano.

“Speriamo di rivederci in salute,” facendo le corna indice e mignolo. “Ne avrò tante da raccontare quando tornerò,” gli tremava la voce, e con una mano per aria a sventola cacciare via i pensieri. In disparte a Nino, una volta soli: “Se la Lussieta non sarà mia manco sarà tua, ma di tutti quelli che le vogliono bene.” Alla fine si son buttati a squarciagola in vino e alcolici leggeri e forti, alzato il bicchiere pieno appena vuoto. Gridavano “fortuna” tutti i presenti, pagavano i due. Alla fine ubriachi fradici furono portati di peso a casa e messi a letto; tre giorni per smaltire la sbornia.

Lussiete in giro adesso se ne vedono più di una o quasi tutte, bugie nuove, bambole di pezza fare il passo più lungo della gamba, scelte al disopra delle proprie forze, poche arrivano e chiamate fortuna con i suoi compromessi. Le altre si perdono da augurare loro un altro destino, più bello coi tempi che corrono, i piedi per terra senza perdere di vista la vita, da non buttarla via per niente.

2007.

alle

lunedì, gennaio 07, 2008

Pubblicato da